共同住宅の消防設備設置基準

Cooperative house

共同住宅の民泊を開業する上で、法令

上、求めら

れる消防設備設置基準を記

載します。

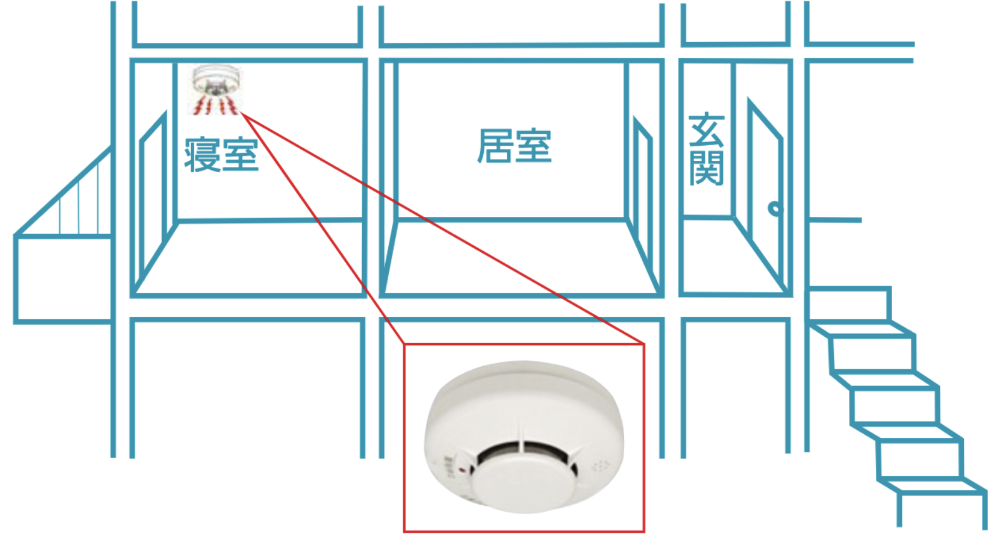

住宅用火災警報器(住警器)の設置

●基本的には寝室に設置することが必要です。住戸内に階段がある場合は、階段上部にも設置が必要です。

概要・特徴

1.感知部と警報部が一つの機器の内部に包含されています。

2.工事等が不要で機器本体を天井や壁に設置するだけで、機能を発揮します。

※上記のほか、市町村等の火災予防条例により、台所やその他の居室にも設置が必要な地域があります。詳しくはお近くの消防本部・消防署へお尋ねください。

消防法令上求められる主な対応

(必須事項)

| 自動火災報知 設備※1の設置 |

簡易な自動火災報知設備(特定小規模施設用自動火災報知設備)※2を設置できる場合があります。 ※建物全体の延べ面積が500m²以上で、すでに設置されている場合は、新たな設置は不要です。 |

| 誘導灯の設置 | 出入口や通路、階段などに設置する必要があります。 建物に不案内な(避難経路がわからない)方でも、避難口までの避難経路が明確にわかるなど避難に支障が生じない場合は、誘導灯の設置を免除することが可能です。 |

| 防炎物品の使用 (カーテン、絨毯等) |

カーテン、じゅうたんなどを用いる場合は、防炎性能(火災の発生防止、延焼拡大の抑制など)を有する防炎物品 ※民泊として利用する住戸の面積が建物全体の面積の90%を超える場合は、民泊部分以外の住戸にも防炎物品を使用する必要があります。 |

| 消防用設備等 の点検報告 |

点検が年2回 報告が年1回 |

設備※1の設置

※建物全体の延べ面積が500m²以上で、すでに設置されている場合は、新たな設置は不要です。

建物に不案内な(避難経路がわからない)方でも、避難口までの避難経路が明確にわかるなど避難に支障が生じない場合は、誘導灯の設置を免除することが可能です。

(カーテン、絨毯等)

※民泊として利用する住戸の面積が建物全体の面積の90%を超える場合は、民泊部分以外の住戸にも防炎物品を使用する必要があります。

の点検報告

報告が年1回

消防法令上求められる主な対応

(場合により必要な事項)

| スプリンクラー 設備の設置 |

建物の階数や面積によっては、建物全体にスプリンクラー設備の設置が必要となる場合があります。 詳しくはお近くの消防署にお問い合わせ下さい。 |

| 防火管理者の選任・ 消防計画の作成等 |

次の事項に当てはまる場合、防火管理者の選任・消防計画の作成等が必要です。 ●建物全体の収容人員が30人以上のもの |

詳しくはお近くの消防署にお問い合わせ下さい。

●建物全体の収容人員が30人以上のもの

※建物規模等によっては、上記以外の対応が求められる場合があります。

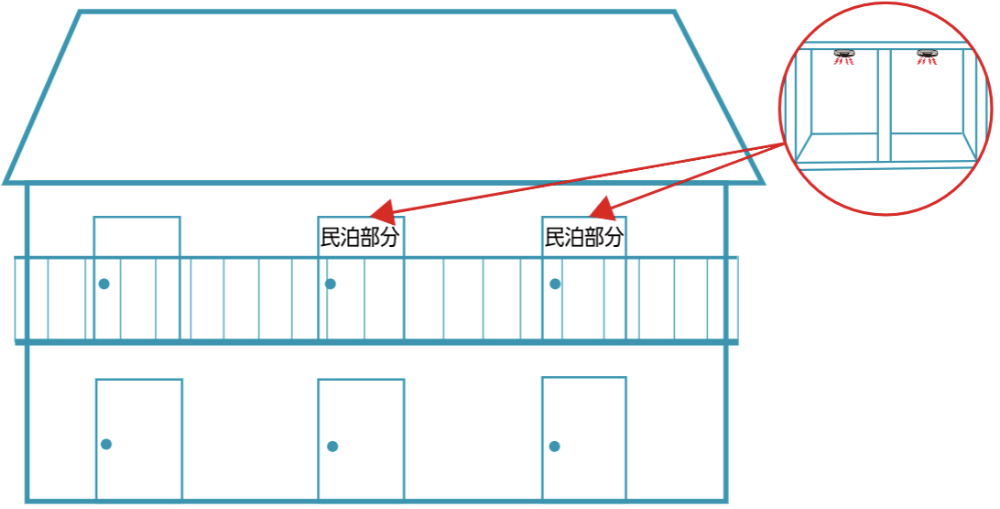

特定小規模施設用自動火災報知設備の設置

以下のいずれかの条件に当てはまる場合、民泊部分のみに特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することで足ります。

(条件に当てはまらない場合、通常の自動火災報知設備の設置が必要です。)

設置条件・設置する際のポイント

・建物の延べ面積が300m²未満(原則2階建て以下)

・建物の延べ面積が300m²以上500m²未満で民泊部分の面積が建物の延べ面積の10%以下の場合や10%を超えかつ300m²未満の場合(原則2階建て以下)

・火災時に全ての感知器が連動して警報音を発するようにグループ設定をします。

・台所(キッチン)には熱感知器を、それ以外の場所には煙感知器を設置します。

感知器の設置場所

・宿泊室やリビングなどの居室

・台所(キッチン)

・2m²以上の押入れやクローゼットなどの収納室

・壁(可動間仕切りを含む。)で区画された部分ごとに1つ設置します。

・垂れ壁(天井から60cm以上突き出した垂れ壁に限る)で区画された部分ごとに一つ設置します。

※熱感知器は、天井40cm以上突き出した垂れ壁に限る。

感知器の設置位置

・エアコン等の吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。

・壁やはりから水平距離60cm(熱感知器は40cm)以上離した天井面に取り付けます。(小規模な収納などで四方の壁から60cm離すことができない場合は、できる限り壁から離した中央部に取り付けます。)

・点検や電池交換等の維持管理ができる場所に取り付けます。

・煙感知器は、上記の条件を満たした上で、できる限り居室の出入口に近い位置に取り付けます。

誘導灯の免除

~誘導灯を免除できる特例※1~

※1 特例(消防法施行令第32条)とは、一定の要件を満たすことで、必要な消防用設備等を免除したり、代わりの設備を設置を認める規定です。

免除要件

(1) 民泊を行う住戸の床面積が100㎡以下。

(2) 民泊を行う住戸内の廊下に非常用照明装置※2の設置又は各宿泊室に携帯用照明器具※3を設置

(3) 全ての宿泊室が以下のいずれかに該当すること。

ア.直接外部又は避難上有効なバルコニー※4に至ることができる。

イ.2以上の居室 ※5を経由せずに玄関に通じる廊下に至ることができ、かつ、一の居室を経由する場合でも当該経由する居室に非常用照明装置の設置又は宿泊室に携帯用照明器具※3を設置する。

※2 非常用照明装置とは、停電時でも一定の明るさを確保するための照明装置です。

※3 携帯用照明器具とは、懐中電灯や持ち運びが可能なLEDライトのことです。

※4 避難上有効なバルコニーとは、以下の条件を満たす等により、避難経路として使用することができるバルコニーのことです。

①直接外気に開放される。

②60cm以上の幅があり、手すりが設けられている。

③他の住戸のバルコニーや階段などにつながっている(各住戸間の隔板は容易に破壊できる)

④その他避難上支障となる物品などが放置されていない。

※5 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室のことです。宿泊室や寝室、リビングや台所が該当します。

〈関連通知〉

「一般住宅を宿泊施設や飲食店等に活用する場合における消防用設備等に係る消防法令の技術上の基準の特例の適用について(通知)」

(平成29年3月23日消防予第71号)

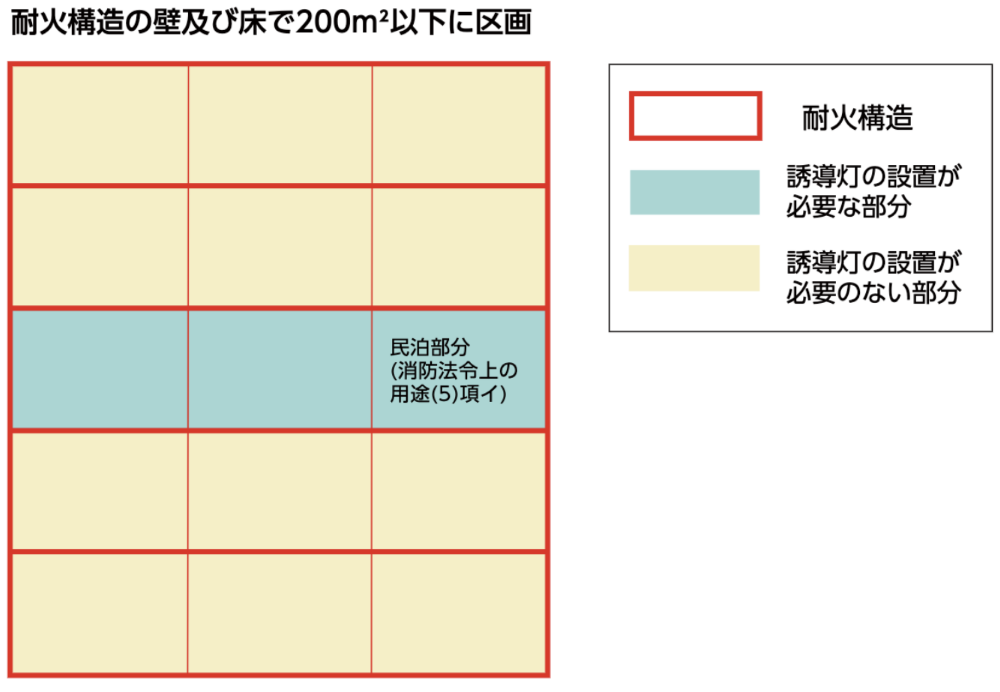

免除要件

・主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)が耐火構造※2であること。

・住戸(民泊として、利用される部分を含む。以下の住戸も同じ)が耐火構造※2の壁及び床で、200m²以下に区画されていること。

・住戸と共用部分を区画する壁に設けられる開口部※3には防火設備(主たる出入口に設けられてるものにあっては、随時開くことができる自動閉鎖装置付の防火戸に限る。)が設けられていること。

・上記の開口部※3の面積の合計は、一の住戸につき4m²以下であり、かつ、一の開口部の面積が2m²以下であること。

※1 特例(消防法施行令第32条)とは、一定の要件を満たすことで、必要な消防用設備等を免除したり、代わりの設備を設置を認める規定です。

※2 耐火構造とは、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊及び延焼を防止するような構造のこと。

※3 開口部とは、外部に面した壁ではない部分。窓や扉の付いている部分のこと。

〈関連通知〉

「消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)」(平成28年5月16日消防予第163号)

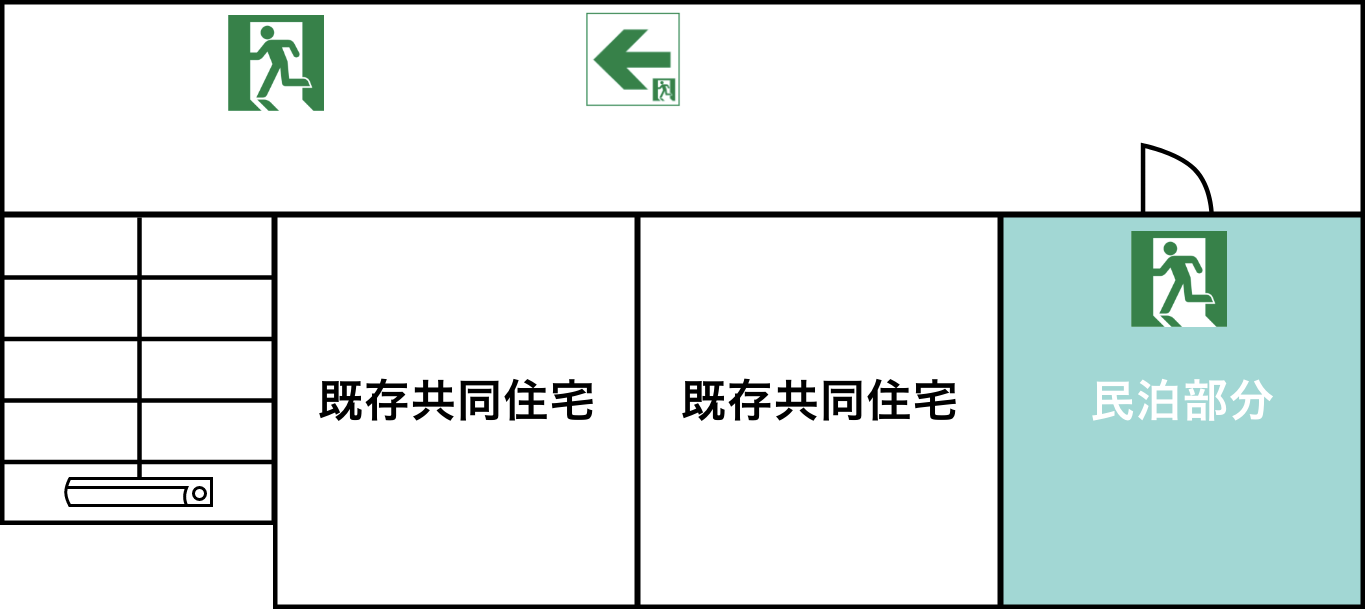

誘導灯の設置

(出入口や通路、階段などに設置が必要)

設置条件・設置する際のポイント

・詳しくはお近くの消防署にお問合せください。

・配線工事が必要なため、電気工事士などの資格を持った方でなければ工事(設置)できません。

階段通路誘導灯

避難経路となる階段及び傾斜路に設ける誘導灯で床面に避難上有効な照度を与えるものをいいます。

一定の条件を満たすことにより、設置が不要となる場合があります。※1

通路誘導灯

火災時においても安全に避難できるよう避難の方向を明示した緑色の灯火のことをいい、廊下、階段又は通路に設置します。

一定の条件を満たすことにより、設置が不要となる場合があります。※2

避難口誘導灯

火災発生時に有効に避難できる出入口等であることを表示した緑色の灯火です。

一定の条件を満たすことにより、設置が不要となる場合があります。※3

※1 階段に非常用照明装置(建築基準法施行令第百二十六条の四)が設けられている場合は、階段通路誘導灯を免除できます。(消防法施行規則第28条の2第2項関係)

※2 主要な避難口に設置されている避難口誘導灯を容易に見とおし、かつ識別できる場合は、通路誘導灯を免除できます。(消防法施行規則第28条の2第2項関係)

※3 主要な避難口を容易に見とおし、かつ識別できる場合は、避難口誘導灯を免除できます。(消防法施行規則第28条の2第1項関係)

Copyright©︎カーレッジ建工All rights reserved